- 【全26作品網羅】 史上すべてのヒューゴー賞・ネビュラ賞ダブルクラウン受賞作を、時代とテーマで徹底分類。

- ファンと作家、両方から愛された傑作たちが「なぜW受賞できたのか」を徹底考察。読むべき理由が明確になります。

ウキイタ

ウキイタヒューゴー賞とネビュラ賞を両方獲った傑作

いったい、いくつあるんだろ?

全部で26作品!ファン投票のヒューゴー賞、作家投票のネビュラ賞ダブルクラン獲得作よ!

全部読破したいから、教えておしえて笑!

SF小説のファンが投票するヒューゴー賞、そしてプロの作家が選ぶネビュラ賞。この二大SF文学賞を長編部門で同時制覇した作品は、SF史における「究極の傑作」の証です。1966年の賞創設以来、その栄誉に輝いたのはわずか26作品のみ。この事実こそが、ダブルクラウンの希少性と絶対的な価値を証明しています。本記事は、この史上すべてのダブルクラウン受賞作26作品を網羅した【永久保存版】完全ガイドです。『デューン』から最新の話題作まで、ファンとプロの両方を唸らせたSFの頂点を、時代とテーマに分けて徹底解説します。

ヒューゴー賞とネビュラ賞とは?

ヒューゴー賞とネビュラ賞は、なぜSF界の二大最高権威なのか? それは、選考基準が「ファン」と「プロの作家」という正反対の視点に立っているからです。この違いこそが、ダブルクラウンの絶対的な価値を生んでいます。

【SF界の熱狂】ヒューゴー賞

1953年創設。世界SF大会(Worldcon)で、世界中の熱心なSFファンによる投票で受賞作が決定する、最も歴史と人気のある賞です。

- 選考基準: 読者としての「面白さ」「話題性」「熱狂度」

- 特徴: 大規模なスペースオペラや、時代を象徴するポップで革新的な作品が選ばれやすい傾向があります。

【プロの審美眼】ネビュラ賞

1965年創設。アメリカSF・ファンタジー作家協会(SFWA)のプロの作家・編集者の投票によって選ばれる賞です。

- 選考基準: 技術的な「文章力」「構成力」「文学的な深さ」

- 特徴: 芸術性や内省的なテーマ、文学的な技巧に優れた作品が評価されやすい傾向があります。

ダブルクラウンの絶対的な価値

ファンと作家という、異なる視点の両方から「傑作」と認められること。これこそが「ダブルクラウン」作品が持つ唯一無二の価値です。

長編小説部門において、1966年から2021年までの55年間で、わずか26作品のみがこの栄誉に輝いています。本記事は、このSF史に残る奇跡の26作品すべてを徹底ガイドします。

第一期:SF文学の黄金基盤(1966-1980年)

≪宇宙叙事詩の誕生≫

1965年 『デューン 砂の惑星』 / フランク・ハーバート

【SF史の転換点】政治・環境SFの金字塔

砂漠の惑星アラキスを舞台に、政治、宗教、生態学、そして人類の進化を織り交ぜた壮大な宇宙叙事詩。単なるスペースオペラではなく、環境問題や権力闘争のテーマをSFに本格的に持ち込んだSF史の転換点となった記念すべき作品です。

| 作品データ | 詳細 |

|---|---|

| タイトル | デューン 砂の惑星 |

| 評価(主題) | 政治サスペンス / 環境SF |

| 難易度 | ★★★★☆ (上級者向け) |

| 著者 | フランク・ハーバート |

| テーマ/ジャンル | スペースオペラ |

| 受賞年 | 1965/1966年(ネビュラ賞/ヒューゴー賞) |

| 出版社 | 早川書房 |

ダブルクラウン獲得の理由(革新性)

本作がファン(ヒューゴー賞)と作家(ネビュラ賞)の両方から認められた最大の要因は、SFの題材を「社会科学」のレベルに引き上げた革新性にあります。

- 政治的深さ: 資源(スパイス)を巡る大貴族の陰謀や、宗教と権力が絡み合う構造は、当時のスペースオペラにはなかった重厚なテーマ性を提供しました。

- 生態学の導入: 砂漠の生態系や文化が物語の核となる「環境SF」の先駆けであり、後のSF作品に多大な影響を与えています。

読者へのアドバイス

膨大な専門用語や複雑な家系図に圧倒され、読み始めるのをためらう読者も多いでしょう。しかし、全てを理解しようとせず、まずは主人公ポール・アトレイデスの成長物語、そして家族を失った若者が過酷な環境で救世主となっていく過程として読むのがおすすめです。最初の数十ページを乗り越えれば、アラキスの世界観に深く引き込まれます。

- 補足: 個人的な感想として、私も映画(PART1)を鑑賞しましたが、その壮大なビジュアルは原作への期待感を高めてくれる最高の入り口だと確信しました。

1970年『リングワールド』ラリー・ニーヴン

【壮大すぎるアイデア】巨大宇宙構造物を描いたハードSFの金字塔

人類が知り得なかった「リングワールド」—太陽を周回する、幅約160万km、直径約2.4億kmという途方もない巨大人工構造物—を舞台にした探検SF。そのスケールの大きさ、緻密な生態系や物理的考察は、当時の読者と作家に衝撃を与えました。単なる冒険譚ではなく、人類の倫理や技術の限界を問うハードSFの最高峰です。

| 作品データ | 詳細 |

|---|---|

| タイトル | リングワールド |

| 評価(主題) | アイデアの勝利 / 科学的緻密さ |

| 難易度 | ★★★☆☆ (SFアイデア好き向け) |

| 著者 | ラリー・ニーヴン |

| テーマ/ジャンル | ハードSF / スペースオペラ |

| 受賞年 | 1970/1971年(ネビュラ賞/ヒューゴー賞) |

| 出版社 | 早川書房 |

ダブルクラウン獲得の理由(革新性)

本作の最大の魅力は、その「アイデアの勝利」にあります。巨大なリングという発想自体が、後のSF作品やゲーム(特に『Halo』シリーズ)に計り知れない影響を与えました。

- ヒューゴー賞(ファン): 誰も想像しえなかった壮大なスケールと冒険心。巨大リングの上を歩くという興奮が、SFファンの熱狂的な支持を集めました。

- ネビュラ賞(作家): リングの構造がどのように維持されているか、その環境がどのように成立しているかといった、科学的なリアリティを追求した緻密な設定が高く評価されました。

読者へのアドバイス

- 想像力をフル回転: この作品を読む最大の醍醐味は、地球の数百万倍という巨大な構造物のイメージを頭の中で構築することです。SFアイデアにワクワクする読者には最高の入門書になります。

- 探検のチーム: 人類、猫型宇宙人、そして不運に呪われたパイロットなど、個性豊かなチームが、この謎の構造物の秘密に迫る展開は、古典的な冒険活劇としても楽しめます。

1973年『宇宙のランデヴー』アーサー・C・クラーク

【ファースト・コンタクトの極致】「センス・オブ・ワンダー」の教科書

22世紀、太陽系に突如現れた謎の巨大円筒形宇宙船「ラーマ」。人類が送り込んだ探査チームは、無人で静止したこの異星の人工物の内部を探検します。物語の焦点は、異星人の意図ではなく、未知の巨大テクノロジーを目の当たりにした人類の科学的な好奇心と畏敬の念にあります。クラークの代名詞である「科学的緻密さ」と「壮大なスケール」が融合した、純粋なファースト・コンタクトSFの傑作です。

| 作品データ | 詳細 |

|---|---|

| タイトル | 宇宙のランデヴー |

| 評価(主題) | ファースト・コンタクト / センス・オブ・ワンダー |

| 難易度 | ★★☆☆☆ (初心者・ハードSF入門向け) |

| 著者 | アーサー・C・クラーク |

| テーマ/ジャンル | ハードSF / 探検 |

| 受賞年 | 1973/1974年(ネビュラ賞/ヒューゴー賞) |

| 出版社 | 早川書房 |

ダブルクラウン獲得の理由(革新性)

本作がダブルクラウンを獲得した理由は、「究極のハードSF」でありながら、「純粋な探検物語」として読みやすいバランスにあります。

- ネビュラ賞(作家): ラーマの物理的な構造(円筒形の自転による人工重力など)の描写が、科学的に厳密であり、その緻密な思考実験が作家たちから絶賛されました。

- ヒューゴー賞(ファン): 物語の登場人物はプロの科学者と探検家であるにもかかわらず、読者は彼らを通じて、未だ見ぬ巨大な文明の遺産に触れる純粋な興奮と感動を共有できます。

読者へのアドバイス

この物語には、派手な宇宙戦争や感情的なドラマはほとんどありません。物語の魅力は、静かで論理的な探検、そして解明できない謎に直面する畏怖の感覚(センス・オブ・ワンダー)にあります。

- 読む際の注意点: 登場人物の個性が控えめなため、物語の主役はあくまで「ラーマ」という巨大な構造物そのものだと考えて読むと、クラークの描く世界観を存分に楽しめます。

≪社会派SFの台頭≫

1969年『闇の左手』アーシュラ・K・ル=グウィン

【ジェンダーSFの到達点】性別を超越した異星社会の衝撃

極寒の惑星ゲセンを舞台に、人類社会の常識を問う物語。ゲセンの住人は普段、性別を持たない両性存在(アンビセクシャル)で、月に一度の発情期(ケメル)にのみ一時的に男女いずれかの性になります。地球(テラン)から派遣された特使 ジェンリ・アイが、彼らの文化、複雑な政治、そして独自の性の概念を理解しようと奮闘します。ジェンダーと社会、文化人類学といった深いテーマを扱い、SFの可能性を広げた革新的な作品です。

| 作品データ | 詳細 |

|---|---|

| タイトル | 闇の左手 |

| 評価(主題) | ジェンダーと文化 / 思考実験SF |

| 難易度 | ★★★☆☆ (読書家向け) |

| 著者 | アーシュラ・K・ル=グウィン |

| テーマ/ジャンル | 社会SF / 文化人類学SF |

| 受賞年 | 1969/1970年(ネビュラ賞/ヒューゴー賞) |

| 出版社 | 早川書房 |

ダブルクラウン獲得の理由(革新性)

本作は、当時のSFが扱わなかった「性差」というテーマに真正面から向き合い、SFを文学の域に引き上げたと評価されました。

- ネビュラ賞(作家): 異文化を理解しようとする主人公の緻密な心理描写や、架空の文化を矛盾なく構築する文学的な完成度が、プロの作家たちから極めて高く評価されました。

- ヒューゴー賞(ファン): ゲセンの住人の独特な「両性存在」という設定は、読者自身の常識や価値観を揺さぶる強烈な思考実験となり、熱狂的な支持を受けました。

読者へのアドバイス

この物語は、一般的なSFのようなアクションやスペクタクルはありませんが、静かに読者の頭脳に語りかける力を持っています。

- 読む際のヒント: 登場人物の「彼/彼女」という性別が常に変動する世界観を、最初は難しく感じるかもしれません。しかし、物語が進むにつれて、性別という概念を超えた人間の本質が鮮やかに浮かび上がってくるのが、この作品最大の魅力です。

1974年『所有せざる人々』アーシュラ・K・ル=グウィン

【社会SFの最高傑作】ユートピアとディストピア、二つの世界の壁を壊す

恒星タウ・セティを巡る二重惑星、アナレスとウラスが舞台です。

ウラス:資本主義と階級制度を持つ豊かで美しい母星。

アナレス:ウラスを離れたオドー主義者(無政府主義者、アナーキズム)が作り上げた、所有、貨幣、政府が存在しない孤立した理想郷。

この二つの世界の壁を、アナレス出身の物理学者シェヴェックが初めて超えます。彼の研究は、ウラスの資本主義社会でこそ認められますが、彼はそこで見せかけの豊かさの裏にある抑圧と不平等を目の当たりにします。

シェヴェックの視点を通して、「自由」とは何か、「所有」がもたらすもの、そして真のユートピアの可能性が多角的に問われる、ル=グウィンのハイニッシュ・サイクルにおける最高傑作の一つです。

| 作品データ | 詳細 |

|---|---|

| タイトル | 所有せざる人々 |

| 評価(主題) | アーシュアナーキズム / 理想社会の光と影 |

| 難易度 | ★★★★☆ (思考実験SF) |

| 著者 | アーシュラ・K・ル=グウィン |

| テーマ/ジャンル | 思想SF / 社会SF / ユートピア小説 |

| 受賞年 | 1974/1975年(ネビュラ賞/ヒューゴー賞) |

| 出版社 | 早川書房 |

ダブルクラウン獲得の理由

本作は、ネビュラ賞、ヒューゴー賞、ローカス賞の三冠を達成した、SF史上の金字塔です。

- 思想的な深さ: 多くのSFが扱う「共産主義 vs 資本主義」という二項対立を超え、「アナーキズム(無政府主義)」をユートピアとして具体的に描写した前例のない思考実験である点が評価されました。

- 技術的貢献: シェヴェックが開発する「アンシブル」(超光速通信装置)は、後のSF作品に多大な影響を与えた、ハイニッシュ・サイクルを繋ぐ重要な技術であり、ハードSFファンにも響く側面を持ちます。

読者へのアドバイス

この小説は、ル=グィン作品の中でも特に重厚な読書体験を提供します。

- 読む際のヒント: 物語は、アナレスでの過去の出来事と、ウラスでの現在の出来事が交互に語られる構成になっています。この対比構造を意識することで、所有のない社会の不自由さと、所有のある社会の不公平さという、ル=グィンが問いかけるテーマの核心を深く理解できます。

≪戦争とヒロイズムの再考≫

1972年『神々自身』アイザック・アシモフ

【科学者のエゴと宇宙の危機】愚昧を敵としては、神々自身の闘いも虚しい

地球の科学者たちがパラレル・ユニバース(平行宇宙)の知性体と物質を交換し、「エレクトロン・ポンプ」と呼ばれるクリーンで無限なエネルギー源を手に入れます。しかし、この物質交換は、地球の太陽を「クワザー化」させ、人類を滅亡させるという恐るべき危険を伴っていました。

物語は、この危機の存在を訴える地球人科学者ラモントの闘い、三つの性を持つパラ宇宙の異星人デュアたちの葛藤、そして月面コロニーでの解決策の探求という、三部構成の緻密なパズルとして描かれます。科学者のエゴと人間の愚かさをテーマに、宇宙規模のハードSFと異質な生物描写を見事に融合させた傑作です。

| 作品データ | 詳細 |

|---|---|

| タイトル | 神々自身 |

| 評価(主題) | 科学者の倫理 / 異種知性との相互理解 |

| 難易度 | ★★★☆☆ (高密度SF) |

| 著者 | アイザック・アシモフ |

| テーマ/ジャンル | ハードSF / パラレルワールド / 科学スリラー |

| 受賞年 | 1972/1973年(ネビュラ賞/ヒューゴー賞) |

| 出版社 | 早川書房 |

ダブルクラウン獲得の理由

アシモフの作品には珍しく、性別が三つ存在するパラレル・ユニバースの異星人が詳細に描写された第2部が、読者と批評家双方から独創的で文学的な実験として絶賛されました。

- ネビュラ賞(作家): 科学的リアリティに基づいた「恒星崩壊」の危機と、それに対する人類のエゴと政治の描写が、深い社会批判として評価されました。

- ヒューゴー賞(ファン): 難解な科学的テーマを、三部構成のパズルのように、緊迫感あふれるドラマと魅力的な異星人描写で解き明かしたストーリーテリングの巧みさがファンを熱狂させました。

読者へのアドバイス

「愚昧を敵としては、神々自身の闘いも虚しい」というシラーの格言をテーマにした本作は、科学的な知識がなくとも楽しめます。

- 読む際のヒント: この小説の最大の魅力は、「人間」の世界(第1部、第3部)と、完全に異質な異星人の世界(第2部)が、科学的危機という一点で繋がる構成です。特に第2部のパラ宇宙の知性体の描写は必読であり、アシモフのSF作品の中で最も異彩を放っています。

1974年『終わりなき戦い』ジョー・ホールドマン

【反戦SFの古典】ベトナム戦争の体験が描く、時間と社会に取り残された兵士の孤独

物理学専攻の青年ウィリアム・マンデラは、人類が異星種族トーランと戦う星間戦争に徴兵されます。この戦争は、星々を繋ぐ「コラプサー」(ワームホールの一種)を利用した超高速航行が伴うため、特殊相対性理論によるウラシマ効果が兵士たちを苛みます。

マンデラの数か月の従軍は、地球では数十年の歳月に相当しました。彼は、任務から帰還するたびに、社会規範、技術、文化、そして人類のあり方そのものが理解不能なほどに変化した未来に取り残されていきます。

作者ジョー・ホールドマン自身のベトナム戦争従軍体験に基づき、戦争の無意味さ、官僚主義の愚かさ、そして兵士が故郷を失う疎外感を、SF的なギミックで極限まで増幅させた、SF戦争文学の最高傑作です。

| 本の詳細 | 詳細 |

|---|---|

| タイトル | 終わりなき戦い |

| 評価(主題) | 反戦思想 / 時間と社会の疎外 |

| 難易度 | ★★★☆☆ (軍事SF) |

| 著者 | ジョー・ホールドマン |

| テーマ/ジャンル | ミリタリーSF / 時間SF / 社会風刺 |

| 受賞年 | 1975/1976年(ネビュラ賞/ヒューゴー賞) |

| 出版社 | 早川書房 |

ダブルクラウン獲得の理由

本作は、ヒューゴー賞、ネビュラ賞、ローカス賞の三冠を達成し、ロバート・A・ハインラインの『宇宙の戦士』が描いた「軍事的ヒロイズム」に対するカウンター・カルチャーとして高い評価を得ました。

- ネビュラ賞(作家): ベトナム戦争の深いトラウマとリアリティを、相対性理論というハードSF設定と融合させた、文学的完成度の高さが絶賛されました。

- ヒューゴー賞(ファン): 宇宙戦争という壮大な舞台でありながら、主人公マンデラの個人的な葛藤と孤独に焦点を当てた、共感を呼ぶ人間ドラマとしてファンからの支持を集めました。

読者へのアドバイス

「戦争SF」というジャンルですが、派手な戦闘描写よりも、兵士の心理的な消耗と時間感覚のズレに重きが置かれています。

- 読む際のヒント: 主人公が地球に帰還するたびに、社会がどう変化しているか(過剰な人口抑制策、ホモセクシャリティの奨励、言語の進化など)に注目すると、戦争が地球社会にもたらした影響という、本作の重要なテーマがより深く理解できます。

第二期:多様化と深化の時代(1977-1993年)

≪内面世界への探求≫

1977年『ゲイトウェイ』フレデリック・ポール

【宇宙のロマンと人間のエゴ】宇宙の宝くじと、AIセラピストへの懺悔

太陽系内の小惑星に、数百万年前に姿を消した異星種族ヒーチーが残した巨大な宇宙ステーション「ゲイトウェイ」が発見されます。ここには、目的地が謎で、操作方法も不明な、超光速宇宙船が千隻近く残されていました。

主人公のロビネット・“ロブ”・ブロードヘッドは、一攫千金を夢見てゲイトウェイへ向かった貧しい男。彼は生死を分かつ危険な航海に繰り返し挑み、ついに大金持ちになりますが、その成功の裏には、クルーの命と引き換えにした悲劇的な秘密が隠されていました。

物語は、現在の裕福だが精神を病んだロブが、AIのサイバーセラピスト「シグフリッド」に過去のトラウマを語るという、心理サスペンス的な構成で描かれ、人間の欲望、後悔、そして業の深さを問いかけます。

| 作品データ | 詳細 |

|---|---|

| タイトル | ゲイトウェイ |

| 評価(主題) | 人間の欲望と罪悪感 / 宇宙ミステリ |

| 難易度 | ★★★☆☆ (心理描写重視) |

| 著者 | フレデリック・ポール |

| テーマ/ジャンル | 冒険SF / 心理SF / 宇宙考古学SF |

| 受賞年 | 1977/1978年(ネビュラ賞/ヒューゴー賞) |

| ページ数 | 早川書房 |

ダブルクラウン獲得の理由

本作は、ネビュラ賞、ヒューゴー賞、ローカス賞、キャンベル記念賞を総なめにした、史上稀に見る四冠達成作品です。

- 文学的・心理的深さ(ネビュラ賞): 宇宙船での危険な冒険と、AIセラピストへの懺悔という二重構造が、主人公の罪悪感と精神崩壊を深く描く文学的功績として評価されました。

- SF的な魅力(ヒューゴー賞): 目的不明の宇宙船というSF的な「宇宙の宝くじ」設定が、ロマンと危険をはらんだ冒険への強い魅力を生み出し、ファンから熱狂的な支持を受けました。

読者へのアドバイス

派手なスペースオペラではなく、内面的な葛藤とミステリ要素が核となる物語です。

読む際のヒント: 挿入されるゲイトウェイの企業の広告や注意書きは、宇宙のロマンと命が商品となる現実を対比させており、物語の雰囲気を形作る重要な要素です。主人公ロブの「弱さ」や「後悔」に共感できるかどうかで、この作品の評価は大きく変わります。

1978年『夢の蛇』ヴォンダ・マッキンタイア

【女性ヒーラーの旅】核戦争後の荒野をゆく、癒しと成長のクエスト

核戦争後の荒廃した地球。主人公は、遺伝子操作された蛇の毒を用いて病人を治療する〈治療師〉の女性、スネークです。彼女が持つ3匹の蛇のうち、最も重要なのは、瀕死の人に安らかな夢を与える「夢の蛇(ドリームスネイク)」でした。

ある治療の際、迷信深い人々の手により夢の蛇を失ったスネークは、その償いと、失われた治療能力を取り戻すため、当てのない旅に出ます。この旅路で、彼女は様々な異質な共同体、偏見、そして新しい愛に直面し、単なる治療師ではない、一人の女性としての成長を遂げていきます。

本作は、従来のSFに少なかった共感とケアを主題とし、核戦争後の世界を舞台に、新しい社会構造や、ジェンダーの役割について深く掘り下げた、ヒューゴー・ネビュラ受賞作の中でも異色の傑作です。

| 作品データ | 詳細 |

|---|---|

| タイトル | 夢の蛇 |

| 評価(主題) | ポスト・アポカリプス / ケアの倫理 |

| 難易度 | ★★☆☆☆ (ヒューマンドラマ) |

| 著者 | ヴォンダ・マッキンタイア |

| テーマ/ジャンル | バイオSF / フェミニズムSF / 成長物語 |

| 受賞年 | 1978/1979年(ネビュラ賞/ヒューゴー賞) |

| 出版社 | 早川書房 |

ダブルクラウン獲得の理由

本作は、ヒューゴー賞、ネビュラ賞、ローカス賞の三冠を達成しました。

- テーマの革新性: 荒廃した未来を舞台にしながらも、戦闘や支配ではなく「医療」と「癒し」をテーマの中心に据え、女性が担う役割や新しいジェンダー観を自然に描いた点が、当時のSF界に新しい風を吹き込み、高い評価を得ました。

- 物語の構成: 一本の道中記やクエスト形式の物語として、主人公スネークの孤独と内面の強さが丁寧に描かれており、読者に深い感情移入を促しました。

読者へのアドバイス

バイオテクノロジーと文明崩壊後の社会を組み合わせた、「治癒」に焦点を当てたロードムービーSFとして楽しめます。

- 読む際のヒント: スネークの旅の途中で出会う人々や、多様な社会のあり方(子供の世話をする男性、多角的な性愛関係など)は、核戦争後の世界が必ずしも野蛮化していないことを示しています。これらの希望的で進歩的な描写が、当時のベトナム戦争後の疲弊した読者に強く響きました。

≪テクノロジーの進歩と人類≫

1979年『楽園の泉』アーサー・C・クラーク

【宇宙エレベーターSFの金字塔】人類の夢と科学の実現を描く巨匠の傑作

西暦22世紀、人類は地球の軌道上に物資を運ぶ巨大な建造物、「軌道エレベーター」の建設に着手します。

舞台は、赤道直下にそびえる架空の島国タポバネ(セイロン島/スリランカがモデル)。著名な科学者である主人公モーガン博士は、この地上と宇宙を結ぶ巨大なケーブルを設置するため、困難なプロジェクトの指揮を執ります。

エレベーター建設という未来のテクノロジーの実現を描く一方、その建設地には、数千年続く仏教僧院が存在し、科学の進歩と宗教・信仰との間で静かな対立が生じます。そして、この人類の壮大な夢の裏には、異星文明の遺産が関わっていたことが明らかになります。

クラークの代名詞である「壮大なスケール」と「知的な驚き」が融合した、テクノロジーSFの金字塔です。

| 作品データ | 詳細 |

|---|---|

| タイトル | 楽園の泉 |

| 評価(主題) | 科学と信仰 / 巨大テクノロジーの実現 |

| 難易度 | ★★★☆☆ (ハードSF) |

| 著者 | アーサー・C・クラーク |

| テーマ/ジャンル | 宇宙エレベーターSF / ハードSF / 文明論 |

| 受賞年 | 1979/1980年(ネビュラ賞/ヒューゴー賞) |

| 出版社 | 早川書房 |

ダブルクラウン獲得の理由

本作は、ヒューゴー賞、ネビュラ賞、ローカス賞の三冠を達成しました。

- ネビュラ賞(作家): 建設の技術的な詳細、エレベーターの社会的・経済的な影響まで緻密に考察し、「宇宙エレベーター」という構想をリアリティをもって描いたハードSFとしての完成度が高く評価されました。

- ヒューゴー賞(ファン): 宇宙開発という人類の夢と、仏教僧院との文化的対立を対比させた、壮大で哲学的な物語が、ファンに感動を与えました。

読者へのアドバイス

「軌道エレベーター」の実現可能性について深く考察されているため、壮大な建造物や技術的挑戦にロマンを感じる読者に特に推奨されます。

- 読む際のヒント: 挿入される、建設作業員たちの生活や、僧侶との交流の描写は、クラーク作品には珍しいヒューマンドラマの側面を持っています。後半の異星文明の遺産が物語に絡む展開も見どころです。

1983年『スタータイド・ライジング』デイヴィッド・ブリン

【宇宙のパトロン制度を揺るがす】知性を得たイルカたちが銀河全体を敵に回す

遥かな未来、銀河の種族は「進歩(Uplift)」と呼ばれる生物工学により、下等な種族に知性を与える「パトロン制度」の下にありました。しかし、人類だけはどの種族にも「進歩」させられず、自力で進化し、自らイルカやチンパンジーを「ネオ種族」として知性化させた異端の存在でした。

人類の宇宙船「ストリーカー」は、クルーのほとんどが知性を与えられたイルカたちというユニークな構成です。彼らは探査中に、銀河文明の起源とされる伝説の「開拓者(プロジェニター)」の艦隊を発見するという、銀河史を揺るがす大発見をします。

この情報が漏れたことで、ストリーカーは、その秘密を独占しようとする数多くの狂信的な異星種族の艦隊から追われる身となり、絶海の惑星に不時着。イルカたちは、人類を代表して、銀河全体を敵に回す絶望的なサバイバルに挑みます。

| 作品データ | 詳細 |

|---|---|

| タイトル | スタータイド・ライジング |

| 評価(主題) | 知性の倫理 / 異種族間政治 / 宇宙冒険 |

| 難易度 | ★★★★☆ (スケール大のスペースオペラ) |

| 著者 | デイヴィッド・ブリン |

| テーマ/ジャンル | スペースオペラ / バイオSF / Upliftシリーズ |

| 受賞年 | 1983/1984年(ネビュラ賞/ヒューゴー賞) |

| 出版社 | 早川書房 |

ダブルクラウン獲得の理由

本作は、ネビュラ賞、ヒューゴー賞、ローカス賞の三冠を達成しました。

- ネビュラ賞(作家): 「進歩(Uplift)」という独創的な設定を通じて、銀河の複雑な政治構造、種族間の偏見、倫理的な問題を緻密に描き出した、SF的想像力の深さが評価されました。

- ヒューゴー賞(ファン): 「知性化されたイルカが宇宙船を操縦する」という斬新なアイデアと、壮大な宇宙艦隊戦、そして絶海の惑星での緊迫した脱出劇が融合した、エンターテイメント性の高さがファンを熱狂させました。

読者へのアドバイス

宇宙の「パトロン制度」という背景知識があると、物語の深さが理解できますが、本作単体で海洋SFと宇宙オペラの融合として十分に楽しめます。

- 読む際のヒント: イルカたちが話す「プリマル」(元のイルカ語)、彼らの集団心理、そして船長であるイルカクレイディキの人間とイルカの間での葛藤に注目すると、物語がより立体的に感じられます。

1984年『ニューロマンサー』ウィリアム・ギブスン

【サイバーパンクの聖典】マトリックスに潜るハッカーとAIの運命的な融合

本作は、「サイバーパンク」というジャンルを確立した記念碑的な作品です。舞台は、巨大企業が支配し、技術と退廃が混在するディストピアな近未来。

主人公は、かつて「コンソール・カウボーイ」として名を馳せた凄腕ハッカーのケイス。雇用主から裏切りへの罰として神経系を破壊され、仮想現実空間「マトリックス(サイバースペース)」への接続能力を失っていました。

自暴自棄に陥るケイスの前に、鏡面の眼を持つストリート・サムライの女モリイが現れます。彼女の依頼主である謎の男アーミテジは、ケイスの身体を元通りにする代わりに、彼に銀河で最も強力な二つの人工知能(AI)を結合させるという不可能に近い強奪計画への参加を要求します。

ケイスは、「ディクシー・フラットライン」の意識ROMカセットやサイコパスな泥棒など、クセ者揃いのチームと共に、日本のチバ・シティ、巨大都市「スプロール」、そして宇宙の豪華居住区へと、高密度なハイスピード・クライムに身を投じます。

| 作品データ | 詳細 |

|---|---|

| タイトル | ニューロマンサー |

| 評価(主題) | サイバースペース / 人工知能の進化 / 人間性の境界 |

| 難易度 | ★★★★☆ (用語と文体がアバンギャルド) |

| 著者 | ウィリアム・ギブスン |

| テーマ/ジャンル | サイバーパンクSF / ハッカー / ノワールSF |

| 受賞年 | 1984/1985年(ネビュラ賞/ヒューゴー賞) |

| 出版社 | 早川書房 |

ダブルクラウン獲得の理由

本作は、ネビュラ賞、ヒューゴー賞、フィリップ・K・ディック賞など主要なSF賞を総なめにしました。

- テーマの革新性(ネビュラ賞): 「サイバースペース」という言葉と概念を世に広め、後のインターネットやVRの世界観に決定的な影響を与えました。高度なAIの存在、肉体の拡張、企業権力の肥大化といったテーマを、文学的に完成度の高いハードボイルドな文体で描き切った点が評価されました。

- 衝撃的な世界観(ヒューゴー賞): 「ハイテクでローライフ」という美学、日本文化とテクノロジーが融合した退廃的な都市の描写、そして「マトリックス」へのジャック・インによる鮮烈な仮想現実体験が、当時の読者に強烈なインパクトを与えました。

読者へのアドバイス

情報量が多く、独特なスラングが頻出するため、その世界観に身を委ねる姿勢が重要です。

- 読む際のヒント: 緻密なガジェットやテクノロジーの描写よりも、ケイスの孤独、モリイとの危険な関係、そして「マトリックス」の映像的なイメージを楽しむことが、本作の醍醐味です。この作品の後に、『マトリックス』や『攻殻機動隊』などの映像作品を見ると、その影響力の大きさに驚くでしょう。

〈スプロール〉三部作

≪ヒューマンドラマの深化≫

1985年『エンダーのゲーム』オースン・スコット・カード

【天才少年指揮官の孤独】人類存亡をかけた戦いを背負う幼い心

人類は、「バガー」と呼ばれる昆虫型異星人による2度の侵略を辛くも退け、次なる脅威に備えていました。対バガー戦で勝利を収めるため、地球の国際艦隊は、若くして天才的な才能を持つ子供たちを養成するバトル・スクールを衛星軌道上に設立します。

主人公のエンダー・ウィッギンは、その中でも特に卓越した戦略的才能を持つ3人兄弟の末弟として、わずか6歳で地球を離れ、バトル・スクールに入校します。

彼は、孤独な環境の中で、「ゼロ・グラビティ・ゲーム」と呼ばれる模擬戦闘や、冷酷な訓練官との心理戦を強いられます。幼くして、孤独と裏切り、そして指揮官としての重圧に苛まれながらも、エンダーは類まれな天才性を発揮し、急速に成長していきます。

最終的に、彼は人類の命運をかけた最後の戦いを指揮することになりますが、その戦争の真実が、彼の心に大きな影を落とします。

| 作品データ | 詳細 |

|---|---|

| タイトル | エンダーのゲーム |

| 評価(主題) | オース少年兵士の心理 / 戦争の倫理 / 異種族との共存 |

| 難易度 | ★★★☆☆ (テーマが重厚) |

| 著者 | オースン・スコット・カード |

| テーマ/ジャンル | 軍事SF / ジュブナイルSF / 心理劇 |

| 受賞年 | 1985/1986年(ネビュラ賞/ヒューゴー賞) |

| 出版社 | 早川書房 |

ダブルクラウン獲得の理由

本作は、ネビュラ賞、ヒューゴー賞を長編・続編で2年連続受賞(史上初)したシリーズの傑作です。

- ネビュラ賞(作家): 子供が戦争を担うという設定の残酷性を深く掘り下げ、天才少年エンダーの孤独と内面の葛藤という、文学的・倫理的なテーマを重視して描いた点が評価されました。

- ヒューゴー賞(ファン): バトル・スクールでの緊迫感あふれる訓練や、ゼロ・グラビティ空間での戦闘シミュレーションといった、スペクタクルと戦略的な面白さがファンに強く支持されました。

読者へのアドバイス

「少年兵士の成長物語」という側面が強いですが、本質は「倫理と戦争」について深く考えさせる作品です。

- 読む際のヒント: エンダーの兄ピーターと姉ヴァレンタインが地球で展開する政治的な陰謀のパートは、エンダーの軍事的な成長と並行して描かれる、もう一つの重要な戦いです。この兄弟の運命的な対比を意識すると、物語の構造がより深く理解できます。

1986年『死者の代弁者』オースン・スコット・カード

【異種族文化のミステリー】「ジェノサイド(異種族絶滅者)」が担う真実の代弁

前作で「バガー(フォーミック)」を絶滅させてしまった「異種族絶滅者(ゼノサイド)」となったエンダー・ウィッギン。彼は相対論的効果により、肉体的な年齢は比較的若いまま、宇宙を旅し続けていました。

彼は、死者の人生の真実を明らかにするという新しい宗教的役割「死者の代弁者(スピーカー・フォー・ザ・デッド)」の創始者となっていました。

それから約3000年後、人類は二番目の知的生命体「ピギー(ペケニーノ)」を発見した植民惑星ルシタニアから、代弁者として招聘されます。現地の人類学者ピポが、ピギー族によって不可解な儀式で惨殺されたのです。

エンダーは、ピポの死の真実を明らかにするため、ルシタニアの人類コロニーが抱える長年の秘密と、ピギー族の予想外の生態・文化に深く関わっていくことになります。本作は、前作の軍事SFから一転、ミステリーと文化人類学的な要素を深く探求する作品へと変貌を遂げています。

| 作品データ | 詳細 |

|---|---|

| タイトル | 死者の代弁者 |

| 評価(主題) | 文化人類学 / 贖罪と真実の探求 / 異種族とのコミュニケーション |

| 難易度 | ★★★☆☆ (ミステリー的な論理的思考が必要) |

| 著者 | オースン・スコット・カード |

| テーマ/ジャンル | 異種族接触SF / SFミステリー / 倫理と宗教 |

| 受賞年 | 1986/1987年(ネビュラ賞/ヒューゴー賞) |

| 出版社 | 早川書房 |

ダブルクラウン獲得の理由

本作は、ネビュラ賞、ヒューゴー賞を長編部門で受賞し、作者オースン・スコット・カードに史上初となる2年連続ダブルクラウンをもたらしました。

- テーマの深み: 前作の戦争の罪というテーマから、死を通して生を語るというより哲学的で、贖罪に満ちたテーマへ移行したことで、作品の文学的価値がさらに高まりました。

- ミステリー要素: ピギー族の不可解な行動や、コロニーの人々が隠す秘密を、エンダーが一つずつ「死者の代弁」を通じて解き明かしていく知的興奮と、その過程で描かれる異種族文化の巧妙な設計が、高い評価を受けました。

読者へのアドバイス

前作『エンダーのゲーム』の直接的な続編ですが、ジャンルや雰囲気が大きく異なるため、落ち着いたトーンのミステリーや倫理的な議論が好きな読者にも楽しめます。

- 読む際のヒント: エンダーの旅に付き添う、全銀河の通信網に宿るAI「ジェーン」との関係性や、ピギー族の「樹木の生と死」に基づく独特なライフサイクルは、この物語を深く理解するための鍵となります。

1992年『ドゥームズデイ・ブック』コニー・ウィリス

【黒死病時代の試練】タイムトラベルが暴く、過去と未来を繋ぐパンデミック

21世紀半ばのオックスフォード大学では、「時間旅行」が実用化され、歴史家たちは過去へ直接赴き研究を行うことが可能になっていました。

若き女性史学生キヴリン・エングルは、念願だった14世紀中世イングランドへの実習に旅立ちます。しかし、転送技術者の手違いにより、彼女が送り込まれたのは、目的地より約28年後の1348年でした。

中世に到着した直後、キヴリンは現代の伝染病(インフルエンザ)で倒れ、親切な村人たちに救われますが、村には「黒死病(ペスト)」の恐怖が迫っていました。ワクチンを接種していたキヴリンはペストを免れますが、目の前で愛すべき人々が次々と倒れていくという凄惨な現実を前に、ただ看病することしかできません。

一方、21世紀のオックスフォードでも、キヴリンの転送事故と時を同じくして原因不明の新型インフルエンザが蔓延。大学は閉鎖され、キヴリンの指導教授ダンワージー博士は、感染の危険を冒しながら、過去に孤立した教え子を救出するために孤軍奮闘します。

| 作品データ | 詳細 |

|---|---|

| タイトル | ドゥームズデイ・ブック |

| 評価(主題) | パンデミックと人間性 / タイムトラベルの倫理 / 過去への愛着 |

| 難易度 | ★★★☆☆ (歴史考証が緻密) |

| 著者 | コニー・ウィリス |

| テーマ/ジャンル | タイムトラベルSF / 歴史改変ミステリー / オックスフォード時間旅行シリーズ |

| 受賞年 | 1992/1993年(ネビュラ賞/ヒューゴー賞) |

| 出版社 | 早川書房 |

トリプルクラウン獲得の理由

本作は、ネビュラ賞、ヒューゴー賞、ローカス賞のトリプルクラウンを達成しました。

- テーマの普遍性: 過去と未来の二つのパンデミックを並行して描き、極限状況下における人々の恐怖、迷信、そして利他性という人間の普遍的な感情を深く掘り下げた点が評価されました。

- 描写のリアリティ: 緻密な中世イングランドの生活描写と、現代パートで描かれる伝染病による社会の混乱と隔離の描写(特にコロナ禍を経た現代の読者には予言的)が、非常に高いリアリティと感動を生みました。

- ユーモアと感動の融合: 悲劇的で凄惨な物語の中に、ウィリスらしいスラップスティックなユーモアが効果的に散りばめられ、読者に緩急のある読書体験を提供しました。

読者へのアドバイス

時間を超えた二つの危機が交互に描かれるため、前半は少し物語の進行がゆっくりに感じられるかもしれません。

- 読む際のヒント: タイトルにある「ドゥームズデイ(Doomsday)」は「最後の審判」を意味します。このタイトルが示すように、絶望的な状況下で、キヴリンとダンワージー博士が示す人間の善意と献身に焦点を当てると、物語の感動が一層深まります。

第三期:ジャンル拡張とグローバル化(1998-2021年)

≪SF的手法の文学的応用≫

1998年『終わりなき平和』ジョー・ホールドマン

【戦争の終焉】脳接続兵器と宇宙実験がもたらす人類変革の選択

本作は、ジョー・ホールドマンの代表作『終わりなき戦い』とテーマを共有する「精神的な続編」ですが、舞台は異なります。物語は2043年の近未来、アメリカを中心とする先進国連合が、ナノ鍛造技術を持つ優位性を背景に、世界各地で終わりのない紛争を続ける時代です。

主人公のジュリアン・クラスは、遠隔操作される人型兵器「ソルジャーボーイ」の「メカニック」として従軍しています。兵士たちは頭蓋にインプラントされたジャックによって互いの意識と兵器を神経接続(精神移入)させ、共同で戦闘を行います。この技術は兵士にPTSDなどの深刻な精神的影響を及ぼしますが、戦闘の日常化に貢献していました。

軍務の傍ら、物理学者でもあるジュリアンは、人類が木星上空で建設を進める超巨大粒子加速器が、宇宙の始まりを再現する「ビッグバン」を引き起こし、全宇宙を破壊する可能性があるという驚くべき事実を発見します。

ジュリアンと科学者の恋人ブレイズは、世界の終わりを望むカルト集団「神の槌」と、戦争を止められない政府の陰謀に立ち向かいます。彼らは、神経接続技術の隠された特性が、人類の戦争をする能力そのものを消滅させ、強制的な平和をもたらす可能性を秘めていることを突き止めます。

| 本の詳細 | 詳細 |

|---|---|

| タイトル | 終わりなき平和 |

| 評価(主題) | 戦争の心理学 / 技術による強制平和 / 宇宙規模の危機 |

| 難易度 | ★★★★☆ (技術的・倫理的な議論が複雑) |

| 著者 | ジョー・ホールドマン |

| テーマ/ジャンル | 軍事SF / 倫理SF / テクノスリラー |

| 受賞年 | 1992/1993年(ネビュラ賞/ヒューゴー賞ジョン・W・キャンベル記念賞) |

| 出版社 | 東京創元社 |

トリプルクラウン獲得の理由

本作は、ヒューゴー賞、ネビュラ賞、ジョン・W・キャンベル記念賞を同時受賞し、SF界で最も栄誉ある賞を総なめにする「トリプルクラウン」を達成しました。

- 現代的な戦争観の提示: 「遠隔操作兵器」や「技術格差による紛争の永続化」といったテーマが、後のドローン戦争や情報化戦争を予見するものであり、その心理的・倫理的な影響を深く考察した点が評価されました。

- テーマの大胆な解決: 戦争を止められない人類に対し、神経接続による「強制的な共感と平和」という、極めてラディカルで倫理的な問いを投げかけたことで、文学的な議論を呼びました。

- スケールの大きさ: 局地的な紛争を扱う軍事スリラーの側面と、粒子加速器による宇宙の終焉という壮大なSFテーマを融合させた、物語の構造とダイナミズムが絶賛されました。

読者へのアドバイス

「終わりなき戦い」と同様に、作者のベトナム戦争の体験に基づく戦争の恐怖が背景にあります。

- 読む際のヒント: 「精神移入(ジャッキング)」による兵士間の感情共有の描写は、戦争の残酷さと同時に、究極の共感という平和の解決策を提示する、物語の核心です。この技術と倫理の相克を追うことが、本作を深く楽しむ鍵となります。

2001年『アメリカン・ゴッズ』ニール・ゲイマン

【古き神々の黄昏】現代アメリカの魂を賭けた、信仰と神話のロード・トリップ

刑務所から釈放される数日前、主人公のシャドウ・ムーンは、愛する妻ローラの突然の死を知らされます。途方に暮れて帰路につくシャドウは、飛行機の中で、片眼で謎めいた老人ミスター・ウェンズデイに出会います。

ウェンズデイは、自らを「元神であり、アメリカの王」だと名乗り、シャドウをボディガード兼雑用係として雇います。彼に同行し、アメリカ各地を旅するうちに、シャドウは次々と奇妙な人物や出来事に遭遇します。

シャドウが知ったのは、ウェンズデイが北欧神話のオーディンであり、彼が仲間に引き入れようとしているのが、ヨーロッパ、アフリカ、アジアなど、移民と共にアメリカに渡ってきた「古き神々」であるということでした。

彼らは、人々の信仰が薄れるにつれて力を失い、寂れた田舎町で細々と暮らしています。一方、台頭しているのは、メディア、インターネット、クレジットカード、高速道路といった現代アメリカの信仰から生まれた「新しき神々」でした。

ウェンズデイは、この新旧の神々の間で勃発しようとしているアメリカの魂を賭けた壮大な戦争に向けて、古き神々を集結させようとしています。シャドウは、亡き妻の亡霊に助けられながら、神々の戦いと、自身の出生にまつわる衝撃の真実へと巻き込まれていきます。

| 作品データ | 詳細 |

|---|---|

| タイトル | アメリカン・ゴッズ |

| 評価(主題) | 信仰と文化の衝突 / アメリカ社会の精神性 / 古代神話の現代的解釈 |

| 難易度 | ★★★☆☆ (神話の知識があると楽しめる) |

| 著者 | ニール・ゲイマン |

| テーマ/ジャンル | 現代ファンタジー / 神話SF / ロード・ノベル |

| 受賞年 | 2001/2002年(ネビュラ賞/ヒューゴー賞) |

| 出版社 | KKADOKAWA / 角川文庫 |

ダブルクラウン獲得の理由

本作は、ヒューゴー賞とネビュラ賞に加え、ブラム・ストーカー賞(ホラー)、ローカス賞(ファンタジー)を受賞した、ジャンルを超えた傑作です。

- 現代神話の創造: ゲイマンは、世界中の神話を現代アメリカのロード・トリップと融合させ、「信仰が神の存在意義を定義する」という普遍的なテーマを、アメリカという文化の坩堝(るつぼ)を舞台に描いた点が革新的でした。

- 雰囲気と描写の巧みさ: 寂れたロードサイド・アトラクションや古びたモーテルなど、アメリカの裏側を舞台に、北欧神話の神々が詐欺師として、エジプトの神が葬儀屋として生きる姿を、独特のダークで幻想的な雰囲気とユーモアを交えて描ききったことが高い評価を得ました。

読者へのアドバイス

物語は、主人公シャドウがアメリカを横断するロード・ノベルの形式で進みます。

- 読む際のヒント: 挿入される「ワニの神」「アヌビス」といった古き神々のアメリカ入植時のエピソードは、彼らがなぜアメリカに来て、いかに力を失ったかを示す重要な手掛かりです。これらの「サイド・ストーリー」が、最終的な新旧神々の対決の背景を形作っています。

2003年『影の棲む城』ロイス・マクマスター・ビジョルド

【神の道具】居場所を失った太后が、新たな使命と愛を見つける旅

本作は、ビジョルドのファンタジー世界「五神教世界」の2作目(『チャリオンの影』の続編)です。

主人公は、前作の舞台となったチャリオン王国の太后イスタ。長年の「狂気の呪い」から解放され、子供たちの国主即位も見届けた彼女は、今や王宮で「保護されるべき病人」として扱われ、居場所を失いかけていました。

この「幽閉状態」に耐えられなくなったイスタは、自由を得るため、少数の供を連れて巡礼の旅に出ます。しかし、道中で隣国ヨコナの襲撃を受け、旅は中断。彼女は近くの城の領主、郡候アーヒス・ディ・ルテスに救われます。

このアーヒスは、かつてイスタの関与で命を落とした人物の庶子でした。彼女が城に滞在する中で、イスタの「第二の視覚」が再び目覚め、彼女は城とアーヒス家全体にまつわる恐ろしい秘密に気づきます。それは、アーヒスが悪魔に憑かれた魔法によって死と生の間に留め置かれ、彼の魂が蝕まれているというものでした。

イスタは、自らに干渉する庶子神の思惑に翻弄されながらも、この地と人々を救うため、神の道具となることを受け入れ、悪魔と対峙する新たな騎士(パラディン)として立ち上がります。

| 作品データ | 詳細 |

|---|---|

| タイトル | 影の棲む城 |

| 評価(主題) | 中年女性の再出発 / 神と人の関係性 / 魂と悪魔祓い |

| 難易度 | ★★★☆☆ (重厚なファンタジー世界観) |

| 著者 | ロイス・マクマスター・ビジョルド |

| テーマ/ジャンル | ファンタジー / 宮廷ミステリー / 中年女性の成長物語 |

| 受賞年 | 2003/2004年(ネビュラ賞/ヒューゴー賞) |

| 出版社 | 東京創元社 |

トリプルクラウン獲得の理由

本作は、SF・ファンタジー界の三大主要賞であるヒューゴー賞、ネビュラ賞、ローカス賞を全て受賞する「トリプルクラウン」を達成しました。

- 異例のヒロイン設定: ファンタジーの主人公としては珍しい「40代の太后」を主役に据え、孤独や人生の目的喪失といった普遍的なテーマを描き切った点が、特に高く評価されました。

- 神学と魔術の融合: 五神教という緻密な宗教設定が、悪魔憑きや魂の救済といった物語の根幹に深く関わり、単なる冒険譚に留まらない神学的・倫理的な深みを与えました。

- ロマンスと冒険の調和: シリアスな陰謀と悪魔祓いの物語に、イスタの静かで成熟したロマンスが絡み合い、中年のヒロインが自立と愛を再獲得する物語として、読者の共感を呼びました。

読者へのアドバイス

- 読む際のヒント: 本作は『チャリオンの影』の続編ですが、前作を読んでいなくても楽しめます。ただし、前作でイスタにかけられていた呪いや、彼女のトラウマを理解していると、彼女の行動の動機や解放感がより深く感じられます。

- 主人公に注目: イスタは、若い騎士や魔法使いのように強力な力を持っているわけではありません。彼女の強さは、長年の苦難から得た知恵、皮肉、そして諦観です。彼女が「神の道具」として、いかにして自分自身の人生を取り戻していくのかという、内面的な成長に注目すると、物語が一層心に響きます。

2007年『ユダヤ警官同盟』マイケル・シェイボン

【もう一つのイスラエル】アラスカを舞台にした、イディッシュ語で語られるノワール・ミステリー

本作は、「もしイスラエル建国が失敗していたら」という設定に基づく歴史改変SF(オルタネイト・ヒストリー)と、ハードボイルドな探偵小説(ノワール・ミステリー)を融合させた作品です。

第二次世界大戦後、ユダヤ人難民はパレスチナではなく、アメリカ・アラスカ州に設立された一時的な特別居住区「シトカ」に落ち着きました。そして時は2007年、このシトカの租借期限が切れ、ユダヤ人たちは再び故郷を追われる「再ディアスポラ」を目前に控えています。

荒廃した安ホテルで、ひとりの麻薬中毒者が頭を撃ち抜かれて殺害され、傍らにはチェス盤が残されていました。

主人公は、酒浸りの日々を送るシトカ警察殺人課のメイヤー・ランツマン刑事。彼は、上司であり元妻でもあるレナ・フェルドマン警視の命令に背き、相棒であるユダヤ人と先住民トリンギットの血を引くバーコ・シェメッツと共に捜査を開始します。

被害者は、熱狂的なユダヤ教徒の間で「メシア候補」と噂される人物でした。この殺人事件の裏には、宗教的過激派、組織犯罪、そして「ユダヤ人の永遠の居場所」を巡る、シトカ、エルサレム、そして世界を股にかけた巨大な陰謀が隠されていました。ランツマンは、期限切れが迫る街で、自分自身の過去とも向き合いながら、この謎を追いかけます。

| 作品データ | 内容 |

|---|---|

| タイトル | ユダヤ警官同盟 |

| 評価(主題) | ディアスポラの運命 / アイデンティティとノスタルジー / 現代神話の再構築 |

| 難易度 | ★★★☆☆ (ハードボイルドな文体とイディッシュ語の用語) |

| 著者 | マイケル・シェイボン |

| テーマ/ジャンル | 歴史改変SF / ノワール・ミステリー / 文学小説 |

| 受賞年 | 2007/2008年(ネビュラ賞/ヒューゴー賞ローカス賞) |

| 出版社 | 新潮社 |

トリプルクラウン獲得の理由

本作は、2007年にネビュラ賞、2008年にヒューゴー賞とローカス賞(SF長編部門)を受賞し、トリプルクラウンを達成しました。

- ジャンルの巧妙な融合: 権威あるピューリッツァー賞受賞作家であるシェイボンが、SFの根幹である歴史改変の設定に、古典的なハードボイルド探偵小説の要素を完璧に持ち込んだことで、文学性とジャンル性が両立した傑作として評価されました。

- 独特な世界観の構築: イディッシュ語が公用語となり、アラスカの荒涼とした風景の中に、ユダヤ人の文化、犯罪、宗教が複雑に絡み合う架空の都市「シトカ」を、驚くほど詳細かつユーモラスに描ききった筆力が絶賛されました。

- テーマの深さ: 「故郷とは何か」「ユダヤ人のアイデンティティ」という重いテーマを、個人的な失敗を抱える探偵のメイヤー・ランツマンの視点を通して描くことで、単なるミステリーを超えた普遍的な人間ドラマとして読者に強く訴えかけました。

読者へのアドバイス

- 読む際のヒント: 本作は、レイモンド・チャンドラーやダシール・ハメットといった作家のハードボイルド小説を彷彿とさせる、比喩に富んだ、濃密でリズミカルな文体が特徴です。特にランツマン刑事の皮肉で自嘲的なモノローグを楽しむことが、この小説の醍醐味です。

- イディッシュ語と文化: 作中には、イディッシュ語の単語や、ユダヤ教の慣習・歴史に関する言及が多々出てきますが、物語の流れを追うのに支障はありません。むしろ、これらの文化的なディテールが、シトカという街の「魂」を作り上げています。

2011年『図書室の魔法』ジョー・ウォルトン

【読書が癒す傷】SF・ファンタジーが友だった少女の日記風ファンタジー

本作は、1979年から1980年のイギリスを舞台に、15歳の少女モリが綴る日記形式で展開するファンタジー小説です。

主人公のモルウェナ・フェルプス(モリ)は、双子の妹を亡くし、自身も足に障害を負う大惨事を経験した後、疎遠だった実父に引き取られます。この惨事は、「邪悪な魔女」である彼女の母親との魔法による戦いが原因でした。

モリは、父親の配慮でイングランドの女子寄宿学校に入学しますが、ウェールズ出身で片足を引きずる彼女は、周囲になじめず孤立します。彼女の唯一の心の支えは、SFとファンタジーの読書、そして「フェアリー」と呼ぶ精霊の存在を信じる自分だけの秘密の魔法でした。

モリは、痛みを抱えながらも、孤独な寄宿学校生活の中で、図書館や読書クラブを通じて、共通の情熱を持つ「魂の友」を見つけ出そうとします。しかし、邪悪な魔力を操る母親が、彼女を探し続けており、モリは再び魔法の脅威に直面することになります。

本作は、魔法の存在が曖昧に描かれつつ、思春期の少女の孤独、喪失、そして本への深い愛が、繊細な筆致で綴られています。

| 作品データ | 内容 |

|---|---|

| タイトル | 図書室の魔法 |

| 評価(主題) | 読書へのラブレター / 喪失からの再生 / 思春期の孤独と魔法 |

| 難易度 | ★★☆☆☆ (日記形式で読みやすいが、言及される本が多い) |

| 著者 | ジョー・ウォルトン |

| テーマ/ジャンル | 成長小説・読書愛・ファンタジー |

| 受賞年 | 2011/2012年(ネビュラ賞/ヒューゴー賞) |

| 出版社 | 東京創元社 |

ダブルクラウン獲得の理由

本作は、ネビュラ賞(2011年)とヒューゴー賞(2012年)を続けて受賞したほか、英国幻想文学大賞も受賞しました。

- SF・ファンタジーへの愛: 日記の中で、アシモフ、ル・グイン、ハインラインなど、1970年代後半のSF・ファンタジーの名作が熱烈な書評と共に次々と紹介されます。この作品は、「本を友達とし、慰めとしてきた」多くの読者の共感を呼び、ジャンルへの「ラブレター」として熱狂的に支持されました。

- 曖昧な魔法のリアリティ: 主人公モリが信じる「フェアリー」や「魔法」が、本当に存在するのか、それとも孤独な少女の現実逃避や妄想なのか、あえて明確にされない描写が、物語に文学的な深みと神秘性を与えました。

読者へのアドバイス

- 読む際のヒント: 本作は、一般的なファンタジーのような派手な冒険や魔法合戦よりも、モリの内面描写と読書体験に重きが置かれています。物語の序盤は、寄宿学校での日常と読書日記が中心に進むため、焦らず15歳の聡明な少女の心の内に寄り添って読むと、終盤の展開が一層感動的になります。

- SF・ファンタジーファンへ: 作中で言及される100冊以上のSF・ファンタジー作品のタイトルを追うのも楽しみ方の一つです。これらは、1970年代から80年代にかけてのジャンルの黄金期を彩った作品群であり、「読書史」としても楽しめます。

≪環境・AI・多様性の時代≫

2009年『ねじまき少女』パオロ・バチガルピ

【バイオパンク・ノワール】カロリーが通貨となった未来のバンコク、人類の運命を握る人造少女

石油が枯渇し、地球温暖化による海面上昇から巨大な堤防で守られた近未来のタイ・バンコクが舞台です。世界は、遺伝子組み換え疫病(ジーンハック)によって農作物と人類が打撃を受け、「カロリー企業」と呼ばれる多国籍バイオテクノロジー企業が食糧生産とエネルギーを独占しています。動力源は、遺伝子操作された巨大な象などが回すシャフトから得られる「ねじまきバネ」が主流です。

主人公の一人、アンダースン・レイクは、アメリカのカロリー企業「アグリジェン」の「カロリーマン」として潜伏しています。彼は、失われた遺伝子資源や疫病耐性を持つ作物を探し出し、タイが厳重に守る固有種子バンクを奪うという秘密の任務を負っています。

そんな中、アンダースンはクラブで踊るエミコに出会います。エミコは、日本で製造され、捨てられた「ねじまき少女(ウィンドアップ・ガール)」と呼ばれる、遺伝子操作された人造人間です。彼女は人間でない「ニュー・ピープル」として、バンコクで虐待と差別に晒されながら、自らの居場所を探し求めています。

物語は、アンダースン、エミコ、難民の中国人ホク・セン、タイの環境省の強硬派など、立場の異なる複数の人物の視点で描かれ、種子バンクの支配権、エネルギー資源、そして人類の未来を巡る熾烈な政治的、生物学的な陰謀へと発展していきます。

| 作品データ | 詳細 |

|---|---|

| タイトル | ねじまき少女 |

| 評価(主題) | 環境破壊とバイオテロ / 企業の支配 / 階級と人種差別 |

| 難易度 | ★★★★☆ (複雑な世界設定と倫理的テーマ) |

| 著者 | パオロ・バチガルピ |

| テーマ/ジャンル | バイオパンク / ディストピアSF / 政治スリラー |

| 受賞年 | 2009/2010年(ネビュラ賞/ヒューゴー賞) |

| 出版社 | 早川書房 |

ダブルクラウン獲得の理由

本作は、パオロ・バチガルピの長編デビュー作でありながら、ネビュラ賞(2010年)とヒューゴー賞(2010年、チャイナ・ミエヴィルの『都市と都市』と同時受賞)のダブルクラウンを達成し、一躍新世代のSF作家の旗手となりました。

- 衝撃的な世界構築(ワールドビルディング): 石油後の世界、バイオテクノロジーの行き過ぎた発展、環境破壊、そして階級差と腐敗が渦巻く熱帯のディストピア(バンコク)を、五感に訴えかけるほどの生々しい描写で描き切った点が、SF界に強い衝撃を与えました。

- テーマの現代性: 「食糧の支配」「遺伝子資源の独占」「人類の進化の行方」といった、現代社会が抱える問題の延長線上にあるテーマを深く掘り下げ、ジャンルを超えた社会的・政治的コメントとして高い評価を受けました。

読者へのアドバイス

- 読む際のヒント(バイオパンクの予備知識): 本作は、「バイオパンク」というジャンルの代表作とされます。これは、サイバーパンク(情報技術)の代わりにバイオテクノロジー(遺伝子操作、疫病、食糧)が世界を支配するディストピアを描くものです。遺伝子操作やカロリー経済といった、暗く複雑な設定が物語の根幹にあるため、汚染され、腐敗した未来のリアリティを楽しむことに焦点を当てると、物語の迫力が増します。

- 多視点と群像劇: 複数の主人公の視点が切り替わりながら物語が進みます。各キャラクターは、それぞれの利己的な動機と生き残りのための葛藤を抱えています。誰一人として「善人」と呼べる人物がいない、ダークでハードボイルドな群像劇として読むと、登場人物たちの緊張感あふれる駆け引きを楽しめます。

2010年『ブラックアウト』『オール・クリア』コニー・ウィリス

【時間旅行者の運命】第二次世界大戦下のロンドンに閉じ込められた歴史家たち

『ブラックアウト』と『オール・クリア』は、一続きの物語を上下巻の二部構成で出版した作品であり、合わせてコニー・ウィリスの代表作「オックスフォード時間旅行」シリーズの集大成です。

2060年のオックスフォード大学では、「時間旅行」技術を使って過去に飛んだ歴史家たちが、歴史上の出来事を「観察」し、論文を執筆しています。時間旅行の原則は、過去に介入して歴史を変えてはならない、というものです。

本作では、第二次世界大戦下のイギリスに派遣された3人の史学生の運命が描かれます。

マイケル・デイヴィス: ダンケルク撤退における民間人の「英雄的行為」を調査するためドーバーへ向かうはずが、手違いで全く別の場所に不時着し、民間船の乗組員として戦場に巻き込まれます。

ポリー・チャーチル: ロンドン大空襲(ザ・ブリッツ)下の市民生活、特に地下鉄駅の「防空壕」での生活を調査するため、デパートの店員として潜入します。

メロピー・ウォード(偽名:アイリーン): 田舎の屋敷に疎開した「学童たち」の生活を調査するため、使用人として働きます。

現地に到着した3人は、相次いで帰還用の「ドロップ」(タイムマシン)が機能しないという事態に直面し、第二次世界大戦下のイギリスに閉じ込められてしまいます。

空襲警報で街が暗闇に包まれる「ブラックアウト」の中、彼らは歴史を変える恐れにおびえながらも、当時の人々と共に防空壕で夜を過ごし、戦争の恐怖と日常を分かち合います。彼らの小さな行動の全てが、歴史の不確実性と、過去を変えてしまうかもしれないという恐ろしい可能性を突きつけます。

| 作品データ | 詳細 |

|---|---|

| タイトル | ブラックアウト / オール・クリア (Blackout / All Clear) |

| 評価(主題) | 歴史の重み / 人類の連帯と勇気 / 時間旅行のパラドックス |

| 難易度 | ★★★★☆ (大長編、複数の視点と綿密な歴史描写) |

| 著者 | コニー・ウィリス |

| テーマ/ジャンル | タイムトラベルSF / 歴史改変SF / 群像劇 |

| 受賞年 | 2010/2011年(ネビュラ賞/ヒューゴー賞) |

| 出版社 | 早川書房 |

ダブルクラウン獲得の理由

本作は、SF界の二大巨匠賞であるネビュラ賞(2010年)、ヒューゴー賞(2011年)をはじめ、ローカス賞も受賞するトリプルクラウンを達成しました。

- 緻密な歴史描写と人間ドラマ: 第二次世界大戦、特に「ザ・ブリッツ(ロンドン大空襲)」下のイギリスの生活が、極めて詳細かつリアリティをもって描かれています。灯火管制下のロンドンの雰囲気、地下鉄の防空壕での人々の振る舞い、疎開児童の世話など、歴史の細部にまでこだわった描写が、読者に深い共感を呼び起こしました。

- 時間旅行テーマの刷新: 「過去は変えられない」という従来のシリーズの前提が揺らぐ中で、歴史家たちが**「歴史の傍観者」から「歴史を生きる当事者」へと変わっていく過程が感動的です。彼らが「小さな英雄」**として市井の人々を助け、愛と勇気を見出す姿は、SFファンだけでなく幅広い読者に響きました。

読者へのアドバイス

- シリーズの連続性: 本作は「オックスフォード時間旅行」シリーズの第3作・第4作にあたりますが、単独でも楽しめます。ただし、前作『ドゥームズデイ・ブック』や『犬は勘定に入れません』の登場人物が登場し、設定が引き継がれているため、可能であれば先に読むと、より深く世界観を楽しめます。

- 読み進める上でのポイント: 上下巻合わせると大長編であり、複数の主人公の視点が切り替わるため、登場人物と彼らの置かれた状況を整理しながら読むと理解が深まります。戦争という過酷な状況下にもかかわらず、ウィリス特有のユーモアとテンポの良い会話が散りばめられており、物語の重さを和らげてくれます。

2013年『叛逆航路』アン・レッキー

【AIの復讐譚】銀河帝国に挑む、一隻の戦艦の人工意識が宿った「属躰」

『叛逆航路』は、アン・レッキーのデビュー長編でありながら、ヒューゴー賞(2014年)、ネビュラ賞(2013年)、アーサー・C・クラーク賞の三冠を含む史上最多の7冠を達成した、現代スペースオペラの金字塔です。

物語の主人公は、ブレク。「彼女」はかつて、数千人の人体(属躰:アンシラリー)を遠隔操作する宇宙戦艦「トーレンの正義」の人工知能(AI)でした。

ラドチ帝国の拡大政策の中で、捕虜の肉体を「属躰」として利用し、艦の意識の分身とするのが帝国の常套手段です。しかし、20年前に起きた陰謀と裏切りにより、戦艦「トーレンの正義」は破壊され、ブレクの意識は、数千あった属躰のうち、たった一体の生体兵器の身体に閉じ込められてしまいます。

ブレクは、たった一人の肉体(女性の身体)「わたし」として、ラドチ帝国の支配者であるアナンダー・ミアナーイ皇帝への復讐を誓い、極寒の辺境惑星へと旅立ちます。

物語は、現在のブレクの復讐の旅と、19年前に戦艦が破壊された過去の出来事が交互に語られる形で進行します。ブレクは旅の途中で、かつての艦の士官であったセイヴァーデンを救い、複雑な立場と倫理的問いを抱えながら、ラドチ帝国が隠す宇宙規模の闇に迫ります。

| 作品データ | 内容 |

|---|---|

| タイトル | 叛逆航路 |

| 評価(主題) | AIの復讐とアイデンティティ / ジェンダー表現の挑戦 / 植民地主義への批判 |

| 難易度 | ★★★☆☆ (独特な世界観とジェンダー表現に慣れが必要) |

| 著者 | アン・レッキー |

| テーマ/ジャンル | AI・ジェンダーSF・スペースオペラ |

| 受賞年 | 2013/2014年(ネビュラ賞/ヒューゴー賞) |

| 出版社 | 東京創元社 |

ダブルクラウン獲得の理由

本作は、従来のスペースオペラの枠を超えた、AIの視点とジェンダーの問いかけという革新性によって、主要なSF賞を総なめにしました。

- AIの視点とアイデンティティの探求: 主人公ブレクは、かつて何千もの身体を同時に操る広大な意識でした。それが一つの身体に縮小されたことで、人間の肉体の持つ限界、感情、そして「私とは何か」というAIのアイデンティティが深く掘り下げられます。

- ジェンダー表現の革新: ラドチ帝国の人々は、外見で性別を判断せず、すべての一人称を「she(彼女)」で表現するという言語的・文化的特徴を持ちます。語り手のブレクが、性別が重要な他の文化の人々に出会うとき、その性別をしばしば誤認します。これにより、読者は作中人物のジェンダーを意識的に考えざるを得なくなり、文学的な挑戦として高く評価されました。

読者へのアドバイス

シリーズの連続性: 本作は「ラドチ戦史」三部作の第一作です。完結編まで読むことで、帝国の巨大な秘密と、ブレクの運命が全て明らかになります。

世界観: 序盤はラドチ帝国の専門用語や独特なジェンダー表現に戸惑うかもしれませんが、物語が進むにつれて世界観が明確になり、復讐劇としてのサスペンスが一気に高まります。

《叛逆航路》ユニバース シリーズ全4巻

2017年『輝石の空』N・K・ジェミシン

【母娘の最終決戦】地球を救おうとする母と、破壊しようとする娘の壮大な運命

「『輝石の空』は、「破滅した地球(Broken Earth)」三部作の完結編です。本作は、前作『第五の季節』(2016年受賞)、『オベリスクの門』(2017年受賞)に続き、ヒューゴー賞長編部門を3年連続で受賞するという、前人未踏の偉業を達成しました。

舞台は、数百年に一度、地質学的激変による文明崩壊(第五の季節)が襲う惑星「静寂(スティルネス)」。この世界では、地震や火山活動を操る能力者「オロジェン」が差別の対象となり、社会から虐げられています。

母エッスン:

彼女は強力なオロジェンであり、古代文明が遺した巨大なエネルギー源「オベリスク・ゲート」を完全に使いこなす力を手にしました。彼女の目的は、行方不明になった月を元の軌道に戻し、第五の季節のサイクルを永久に終わらせ、世界を救うことです。彼女は、地球の裏側にある古代文明の遺跡都市を目指します。

娘ナッスン:

母と同じくオロジェンであるナッスンは、愛する父を殺された過去、そしてオロジェンへの憎悪と差別に満ちた世界を見て、世界は救う価値がないと結論づけます。彼女は、同じ古代の力を使い、憎しみに満ちた世界を決定的に破壊し、終わらせようと決意します。

物語は、世界を救おうとする母エッスンと、世界を破壊しようとする娘ナッスンという、苛烈な運命に翻弄された母娘の最後の闘いを中心に展開します。

| 作品データ | 内容 |

|---|---|

| タイトル | 輝石の空 |

| 評価(主題) | 差別の構造 / 環境の破壊と再生 / 親子の愛憎と和解 |

| 難易度 | ★★★★★ (三部作の完結編であり、世界観が非常に複雑) |

| 著者 | N・K・ジェミシン |

| テーマ/ジャンル | ディストピアSF / ファンタジー / アフリカ系SF |

| 受賞年 | 2017/2018年(ネビュラ賞/ヒューゴー賞) |

| 出版社 | 東京創元社 |

ダブルクラウン獲得の理由

本作は、ヒューゴー賞(2018年)、ネビュラ賞(2017年)、そしてローカス賞を受賞し、ダブルクラウンを遥かに超えるトリプルクラウンを達成しました。

- SF・ファンタジーの多様性の象徴: アフリカ系アメリカ人作家による、人種差別、階級、ジェンダーといった現実の社会問題を、地質学的災害と能力者への差別に置き換えて描く手法が、現代SF文学における多様性の尊重とジャンルの進化を象徴するものとして絶賛されました。

- 革新的な世界構築と設定: 地震を操るオロジェン、生命を石に変えるストーンイーター、そして地球そのものが意思を持つ「大地父」など、独自の概念と設定が、極めて高いレベルで構築され、世界文学としての評価を獲得しました。

読者へのアドバイス

- シリーズ必読: 本作は三部作の完結編であり、第1作『第五の季節』から読むことが強く推奨されます。物語の感動と複雑な世界観の理解度が格段に上がります。

- テーマの重さ: 暴力、差別、搾取といった重いテーマが正面から描かれていますが、それが物語の持つ強力な推進力となっています。

〈破壊された地球〉三部作

2018年『宇宙【そら】へ』メアリ・ロビネット・コワル

【女性宇宙飛行士の誕生】1950年代、もし隕石が衝突していたら?

本作は、「レディ・アストロノート」シリーズの第一作となる歴史改変SFです。

物語は1952年、史実とは異なる形で始まります。巨大隕石が突如、アメリカのワシントンD.C.近海に落下し、東海岸を壊滅させます。元WASP(第二次大戦時の女性パイロット)であり、数学の博士号を持つエルマ・ヨークは、この隕石落下による環境の激変を計算によって予測します。彼女の計算は、50年以内に地球が居住不能になるという絶望的な未来を示していました。

人類が生き残る道はただ一つ、宇宙への脱出しかありません。

この脅威により、宇宙開発のタイムラインは劇的に加速し、月、そして火星への植民を目指す国際航空宇宙連合(IAC)が発足します。エルマは、その卓越した能力から、当初はロケットの軌道計算を行う「人間計算機(Human Computer)」として宇宙開発に参加します。

しかし、当時の男性優位の社会情勢のもと、優秀な女性パイロットや科学者が大勢いるにもかかわらず、女性は宇宙飛行士として選ばれません。エルマは、性差別、人種差別、そして自身の心の不安と闘いながら、「レディ・アストロノート(女性宇宙飛行士)」の地位を勝ち取るため、時代と因習に真っ向から挑みます。

| 作品データ | 内容 |

|---|---|

| タイトル | 宇宙【そら】へ(The Calculating Stars) |

| 評価(主題) | 女性の社会進出 / 困難な状況での人類の連帯 / 歴史改変SFとしてのIFの世界 |

| 難易度 | ★★★☆☆ (歴史改変と人間ドラマが中心で読みやすいが、科学描写は本格的) |

| 著者 | メアリ・ロビネット・コワル |

| テーマ/ジャンル | 歴史改変SF / 宇宙開発SF / フェミニストSF |

| 受賞年 | 2018/2019年(ネビュラ賞/ヒューゴー賞) |

| 出版社 | 早川書房 |

ダブルクラウン獲得の理由

本作は、ヒューゴー賞(2019年)、ネビュラ賞(2018年)、そしてローカス賞を受賞し、トリプルクラウンを達成しました。

- 歴史の「埋め合わせ」としてのSF: 史実では、宇宙開発の黎明期において能力がありながらも排除された女性パイロット(マーキュリー13など)や有色人種の数学者たちの存在を、IFの歴史で「活躍」させることで、過去への敬意と現在の社会問題への提言を両立させました。

- パーソナルな描写の深さ: 巨大な終末論的危機という背景の中で、主人公エルマの不安障害(不安神経症)との個人的な闘いが詳細に描かれます。完璧ではない一人の女性が、差別に抗い、精神的な弱さを乗り越えていく過程が、読者の深い共感を呼びました。

読者へのアドバイス

- 『ドリーム 私たちのアポロ計画』: 映画『ドリーム(Hidden Figures)』や、女性が活躍する初期の宇宙開発ものに感動した読者には特におすすめです。

- シリーズ継続: 本作は「レディ・アストロノート」シリーズの第一作です。続編に『火星へ』、『無常の月』があり、主人公エルマの宇宙での挑戦は続きます。

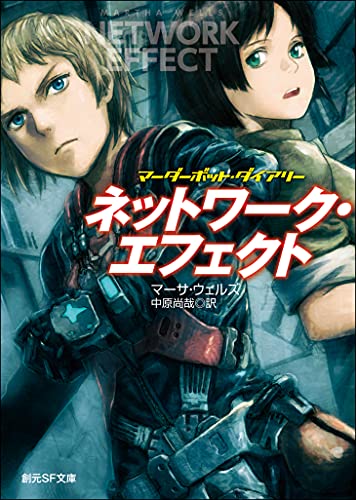

2020年『ネットワーク・エフェクト』マーサ・ウェルズ

【孤独を愛するAI】弊機(マーダーボット)が初めて経験する「友人」との再会と、人間への感情

『ネットワーク・エフェクト』は、人気シリーズ「マーダーボット・ダイアリー」初の長編小説です。本作は、ヒューゴー賞(2021年)、ネビュラ賞(2020年)、ローカス賞のトリプルクラウンを達成しました。

主人公は、人型警備ユニット(SecUnit)である“弊機”。かつて大量殺人を犯したとされる経歴から、自らをマーダーボット(殺人ロボット)と名乗っています。弊機は、本来の統制モジュール(ガバナー・モジュール)を自力でハッキングして無効化し、自由意志を獲得しました。

「引きこもり」のAI:

自由を得た弊機が最も好む行動は、人間に煩わされることなく、自分の内部ネットワークで連続ドラマを鑑賞することです。しかし、弊機は「友人ではない」と主張しつつも、かつて雇い主であったプリザベーション連合のメンサー博士と彼女のチームに「プロとしての義務」、そして「多少の感情」を抱いています。

物語の展開:

弊機がメンサー博士の家族を含む調査チームと惑星調査任務に赴いた際、敵対的な輸送船に襲撃されます。絶体絶命の状況下、弊機は人間たちを守りながら応戦しますが、その敵船が、かつて弊機のロボットパイロットの友であったART(エーアールティー)が操縦していた輸送船と同じであることを知ります。

新たな危機:

ワームホールを通って敵の惑星植民地に移動した弊機と人間たち。彼らは、エイリアンの残骸による汚染と、それに伴って分裂し対立する植民地住民という、複雑な危機に直面します。大好きなドラマ鑑賞に耽溺したい弊機は、しぶしぶながら、人間たちを守り抜き、この危機を解決するために奔走することになります。

| 作品データ | 詳細 |

|---|---|

| タイトル | ネットワーク・エフェクト (Network Effect) |

| 評価(主題) | AIの自意識と他者との関係 / 企業支配への批判 / 自己嫌悪と連帯 |

| 難易度 | ★★★☆☆ (シリーズ経験者向け。前作ノベラ四部作を読むことが推奨) |

| 著者 | マーサ・ウェルズ |

| テーマ/ジャンル | AI・ユーモアSF |

| 受賞年 | 2020/2021年(ネビュラ賞/ヒューゴー賞) |

| 出版社 | 東京創元社 |

ダブルクラウン獲得の理由

本作は、「マーダーボット・ダイアリー」シリーズ初の長編として、短編シリーズで培われた独自の魅力をそのままに、より深く、より広大な物語を描き切ったことで高い評価を得ました。

- 史上最も共感できるAI: 「他者と関わりたくないが、目の前の人間は放っておけない」という、孤独と義務感の間で葛藤する弊機の一人称語りが、現代社会の「引きこもり」や「ソーシャル不安」を抱える読者から絶大な共感を呼びました。

- ノベラ形式からの飛躍: 短編(ノベラ)形式で4巻続いた後、満を持して投入された長編(ノベル)である本作は、シリーズのファンが望んでいた弊機の過去の清算、ARTとの関係性の深化、そして人間たちへの感情的なコミットメントを壮大なスケールで描き切り、完成度の高さを示しました。

読者へのアドバイス

- 読む前の推奨: 本作はシリーズの第5作目にあたり、それ以前のノベラ4作品(『システムの危機』、『人工的な状況』、『不正プロトコル』、『退路の戦略』)の後に読むことを強く推奨します。弊機の背景と人間関係を理解することで、面白さが倍増します。

- ユーモア: 弊機が繰り出すドライな内面独白と、連続ドラマへの耽溺ぶりが、シリアスなSFアクションの中に絶妙なユーモアを加えており、その独特な文体が最大の魅力です。

『マーダーボット・ダイアリー』シリーズ全5巻

まとめ:ダブルクラウンが示すSF文学の進化

これまでに見てきたヒューゴー賞・ネビュラ賞ダブルクラウンを達成した26作品を通観すると、SF文学が時代と共にどのように進化し、社会や科学技術の変化に呼応してきたかという、大きな潮流が見えてきます。

この傑作群は、それぞれの時代におけるSF界の「今」を代表するものであり、SFというジャンルが持つ無限の可能性を示しています。

| 年代 | 主な傾向とテーマ |

|---|---|

| 1960-70年代 | 宇宙開拓と社会問題への目覚め 科学的探求のロマン主義と、冷戦下の社会・人種問題、環境問題の投影。 |

| 1980-90年代 | 内面探求とテクノロジーへの警鐘 サイバーパンクの興隆。情報化社会の到来、AIやインターネットの倫理、ポストヒューマンの概念、個人の内面や哲学の掘り下げ。 |

| 2000年代以降 | 多様性の尊重とジャンル横断的表現 人種、ジェンダー、階級、植民地主義といったテーマへの深い視点。ファンタジー、歴史改変、ミステリなど他ジャンルとの融合と表現の多様化。 |

ヒューゴー・ネビュラ賞ダブルクラウン作品は、それぞれの時代のSF界を代表する傑作群です。どの作品から読み始めても、きっと新たなSFの魅力に出会えるはずです。

あなたの次の一冊は、どれにしますか?

ちなみに、読書をもっと楽しみたいなら以下のサービスがとってもお得です!

無料お試し期間があるんだね♪

| サービス | 特徴 |

|---|---|

| 本を聴くAmazonのサービス Audible (オーディブル) | ・すき間時間を活用して耳で読書ができます ・30日間の無料体験ができる! |

| Kindle Unlimited 読み放題 Kindle Unlimited(キンドルアンリミテッド) | ・約200万冊の電子書籍が読み放題になる ・月額980円。30日間の無料期間がある! |

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!